Von Gregor van Dülmen.

In Berlin hatten wir einen milden Winter erlebt, der nahtlos in einen sonnigen Frühling übergegangen war. Wir fragten uns, womit wir das verdient hatten, und waren verunsichert. Wir waren nicht gut darin, Geschenke anzunehmen. Erfahrungsgemäß waren sie vergiftet und alle ahnten, dass irgendetwas nicht stimmte. Dennoch nutzten wir das Wetter zum Baden und verabredeten uns an freien Nachmittagen zum Eisessen. Ich muss zugeben, dass auch ich es genossen hatte, im Februar Fahrrad zu fahren, ohne eine Jacke zu tragen. Im Februar. In Berlin. Aber etwas stimmte nicht und wir wussten nicht, was. Wir rechneten fest mit einem regnerischen Sommer. Aber vielleicht hofften wir es nur. Es wäre das kleinste Übel gewesen. Vielleicht wussten wir damals schon mehr. Die Zugvögel waren nicht wiedergekommen. Das machen sie sonst immer.

Als ich an einem Freitag im Mai im T-Shirt nach Hause fuhr, ärgerte ich mich gerade eigentlich über etwas anderes. Dennoch fiel mir eine Sache auf. Ich hatte den ganzen Tag über schon unverhältnismäßig viele Polizeiautos an mir vorbeifahren sehen. Keines hatte es eilig, doch jedes machte mich nervös. Mein Fahrradlicht war kaputt, was am helllichten Tage allerdings nicht weiter ins Gewicht fiel. Aber gab es denn keine Einsätze? Hatte die Berliner Polizei tatsächlich die Zeit, den Straßenverkehr zu kontrollieren? Vielleicht brauchten sie Geld und ignorierten die nicht lukrativen Vergehen, dachte ich. Oder es stand einfach nichts an. Aber soweit habe ich damals noch nicht gedacht. Auch habe ich die Möglichkeit nicht genutzt, die Polizistin zu fragen, die mich eine Weile nach diesen Gedanken vom Fahrrad holte und meinen Ausweis verlangte.

„Was ist falsch daran, eine Straße zu überqueren?“, fragte ich sie stattdessen.

„Dass Sie es auf der Höhe einer Fußgängerampel gemacht haben, die rot war.“

„Ja, aber das ist ja keine richtige Ampel.“

„Ach nein? Und wieso nicht?“

„Na, ich mein‘, die ist doch nur für Touristen.“

„Wie kommen Sie darauf?“

„Das wissen Sie nicht? Sehen Sie doch mal: Das sind die Ampelmännchen, die sie damals in der DDR hatten.“

„Und?“

„Die DDR gibt es nicht mehr. Also haben die Ampelmännchen keine rechtliche Gültigkeit mehr. Sie sind die ausführende Gewalt eines untergegangenen Staats und dienen nur noch der Tourismusindustrie als nostalgische Symbole.“

Ich sah mich im Recht, ließ jedoch die anschließende Belehrung wehrlos über mich ergehen und akzeptierte sie als wohlwollende Alternative zu einer Geldstrafe. Später erreichte ich das Haus in Prenzlauer Berg, in dem ich ein Zimmer bewohnte, und lehnte mein Fahrrad an die alte Mauer im Hinterhof. Ich kettete es an einen Eisenring, der in die Mauer hineingeschraubt war. Da sah ich schon Sofi, mit der ich zusammenwohnte.

„Hey, gut, dass du da bist!“

„Hi Sofi, ich freu mich auch!“

„Kannst du mir nachher noch einen Stapel Etiketten drucken? Nur für den Fall. Damit ich genug für den Mauerpark hab.“

„Klar.“

Wenig später in der Küche fragte sie mich, wie ich den Tag verbracht hatte. Ich überlegte kurz, ob es eine neutrale Art gab, die Geschichte zu erzählen, entschied mich dann aber für die Wahrheit.

„Ich bin heute aus Versehen aus der Kirche ausgetreten.“

„Ah okay.“

Ich möchte nicht unorganisiert erscheinen, denn im Mai hatte die Welt ja noch Strukturen. Da hat Organisation ja noch wirklich was bedeutet. Und tatsächlich habe ich viele Tage meines Lebens mit festen Plänen begonnen und durchlebt. Zwar habe ich immer vermieden, in alltägliche Abläufe zu geraten, aber so planlos wie an jenem Freitag im Mai war ich selten von meinem Hochbett geklettert. Ich hatte am Vorabend die letzte Klausur geschrieben und genoss den Tag Null des Lebens danach. Den Anfang eines neuen Projekts, das noch keine Konturen hatte. Ich hatte gefrühstückt und mir die Zähne geputzt, mich gewaschen und angezogen. Ab da wusste ich dann nicht weiter. Ich sah auf meinem Smartphone nach, was der Tag für mich bereithielt.

Ein Start-Up-Unternehmen, in dem Freunde von mir arbeiteten, hatte eine App entworfen, die darauf installiert war. Sie kostete nichts und verbrauchte kaum Speicherplatz. „Today is the perfect day“ hatten sie sie genannt und jeden Tag sagte sie einem, für was jeweils heute der perfekte Tag sei. So erhielt ich täglich eine Kurznachricht, die mich meistens unbeeindruckt ließ; aber an jenem Tag wäre ich jedem Zeichen gefolgt. Und auf meinem Display stand „Today is the perfect day for losing your religion“. „Interessant“, dachte ich. Aus der Kirche hatte ich schon lange austreten wollen. Sobald ich in die Situation geraten würde, so viel zu verdienen, dass ich eine Kirchensteuer würde bezahlen müssen, würde ich es mir noch danken, den Tag dafür genutzt zu haben. Ich erwirkte telefonisch sofort einen Termin beim Amtsgericht und nur fünf Stunden später war ich staatlich anerkannter Atheist. Meine Taufe, Kommunion und Firmung konnten sie nicht rückgängig machen, dafür durfte ich wohl das Geld behalten, das meine Verwandten mir dazu geschenkt hatten.

Ich war wirklich froh über meinen Austritt und wollte direkt Nathan anrufen, der in jenem Start-Up arbeitet und die App mitbetreut, um mich für den Antrieb zu bedanken. Der machte gerade Mittagspause und war über meinen Anruf amüsiert: „‚Losing your religion‘ heißt doch ‚sich verlieben‘. Nicht ‚aus der Kirche austreten‘! Heute ist der perfekte Tag, um dich zu verlieben! Kennst du nicht den Song von R.E.M.?“ – „Mist. Trotzdem danke!“

„Blöde Geschichte, was?“, fragte ich Sofi, als ich sie ihr zu Ende erzählt hatte.

„Kann man so sagen. Ein bisschen wie mit deiner Tätowierung.“

„Ja, das stimmt vielleicht.“

Ich möchte nicht zu weit von der Haupthandlung abweichen, aber ohne Hintergrundwissen erscheint sie mir unverständlich. Ich hatte mir vor ein paar Jahren „I’m well aware of how I ain‘t“ auf den linken Unterarm tätowieren lassen. Das hatte ich für die Königsformel der Unangreifbarkeit gehalten, die jedem Streit die Grundlage zu entziehen vermag, und dann noch so cool eingebaut ist in die Anfangsstrophe von Song To Say Goodbye, dem besten Song von Placebo. Leider fand ich später durch Zufall heraus, dass der Sänger von Placebo nuschelt und es im Originaltext „I’m well aware of how it aches“ heißt, ich mich verhört hatte und dann einfach nur irgendeinen prätentiösen Mist hineininterpretiert hatte. Das war ich.

Sofi war anders. Sie verkaufte selbstgemachte Marmeladen und Pestos auf Flohmärkten. Mittlerweile war sie gut ins Geschäft eingestiegen, hatte ihre Freunde zu Mitarbeitern gemacht und unterhielt Stände auf allen wichtigen Märkten Berlins. Sie selbst stand immer sonntags auf dem Arkonaplatz und mittwochs in der Arkazienstraße. Im Mai plante sie gerade, auch auf Wochenmärkte zu expandieren. Außerdem testete sie einen neuen Geschäftszweig. Sie hatte sich einen 3D-Drucker zugelegt und entwarf am Computer Nudeln in verschiedensten Formen, die man dann einfach aus einer Hartweizengrießmasse ausdrucken konnte. In der Google-Kantine wurde das wohl seit Jahren schon so gemacht. Das hatte zur Folge, dass sich neben den endlos vielen Einmachgläsern, die sich in den Regalen bis zur Decke stapelten, nun auch eine Reihe größerer Gläser befand, in denen „Protonudeln“ waren, wie Sofi sie nannte.

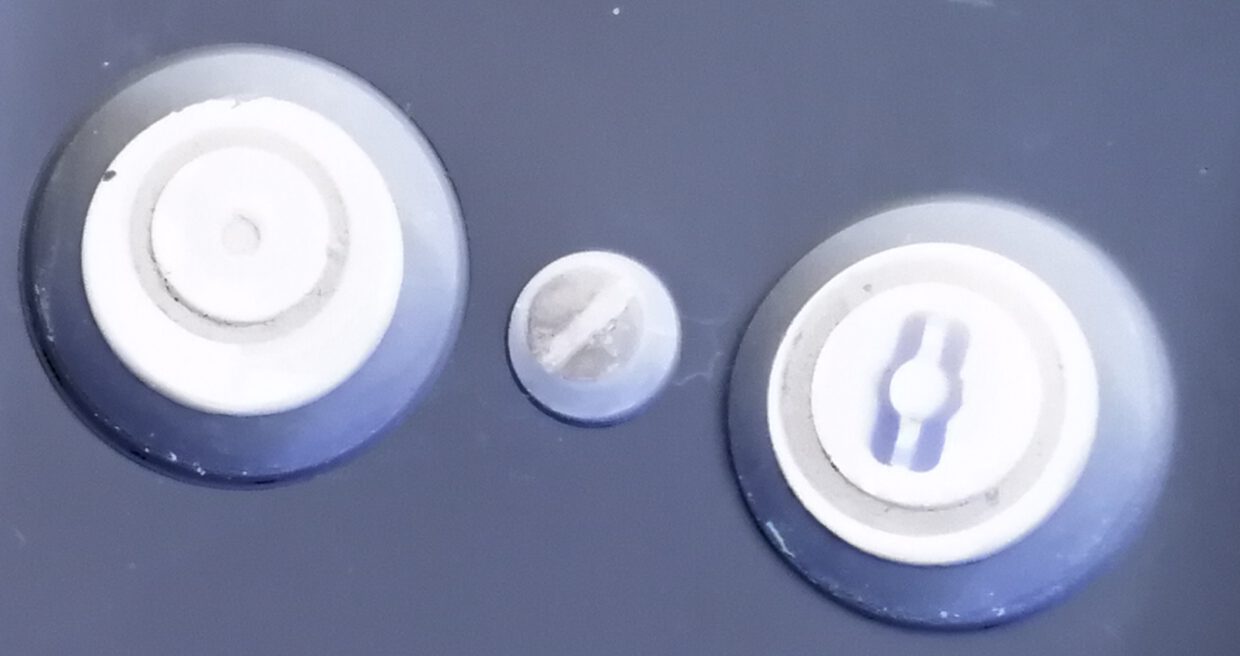

Sie sahen aus wie Schrauben, wie Schneckenhäuser, wie Legosteine, USB-Stecker, kleine Autos und Ohren. Dann gab es noch die Reihe dadaistischer Formen und eine Gruppe von Nudeln in Gestalt verschiedener Tierarten. Seit Wochen testeten wir die Designs. Der Grieß, aus dem sie gemacht waren, verhielt sich in den verschiedenen Formen beim Kochen unterschiedlich. Die Ohren brauchten 15 Minuten Kochzeit, die Nägel nur acht. Die Schrauben schmeckten am besten, die Elefanten am seltsamsten. In der ganzen WG aßen wir Abend für Abend Nudeln. Es gab oft mehrere Kochgänge und lange Diskussionen, die Sofi mehr als einmal zur Verzweiflung brachten. Wir waren eine kritische, undankbare Jury. Und dabei hatte sie damals noch nicht einmal begonnen, mit Geschmacksrichtungen herumzuexperimentieren. Da gab es ja noch nicht einmal die Spinatfrösche und Möhrenfüchse.

Ich war für die Etiketten zuständig. Nicht, weil besonders ich gut darin war, sondern, weil jeder etwas abhaben sollte vom Kuchen. Wer selbst mitarbeitet, beschwert sich nicht darüber, dass die eigene Wohnung zur Großküche wird. Und da wir in derselben Wohnung hausten, waren es kurze Wege vom Etikett zum Glas. Und ich war halbwegs zuverlässig. Also druckte ich an dem Freitag nach einer ausgiebigen Nudelprobe den restlichen Abend lang Etiketten. Solche mit Zutaten von Pestos und Marmeladen. Und solche, auf denen oben der Produkt- und unten der Markenname steht, wobei der Markenname, der, wie alle Produkte, bei uns in der Küche entstanden war, untrennbar mit dem Verfallsdatum verbunden war. Auf dem Waldmeisterpesto stand beispielsweise: „Waldmeisterpesto“. Dann ein Umbruch. Dann: „best before the end of the world“. Das war der Markenname. Dann noch ein Umbruch und dann: „or ____________*“. Auf dem Strich wurde später in amerikanischer Schreibweise von Sofi ein Datum wie zum Beispiel „november 27th 2022“ notiert, wobei die Jahreszahl im Beispiel frei gewählt ist. Darunter wurde ein wenig Platz gelassen und dann das angegeben, worauf das Sternchen sich bezieht: „* for whatever comes first“. Also:

Waldmeisterpesto

–

best before the end of the world

or november 27th 2025*

* for whatever comes first

Okay, das ist zugegebenermaßen etwas schwer zu verstehen und genauso schwer zu erklären, aber ziemlich genial, wie wir fanden. Damals in der Küche. Als ein philosophischer Gedanke praktisch von selbst unsere ansonsten nicht sehr produktive Gesprächsrunde eingenommen hatte. Es war ein Montag gewesen und wir hatten alle gegen den anstehenden Dienstag angesehen. Und uns dann gefragt, wie es eigentlich dazu kommen konnte, dass man sich Tage mit Terminen vollstopft, die man gar nicht wahrnehmen möchte. Denn eigentlich weiß man doch gar nichts über die Zukunft, in die man jede Sekunde strebt, ob man wach ist oder schläft. Dass wir sogar die Zukunft in Wochentage einteilen, nimmt uns die Angst vor ihr. Denn dann ist der Tag, an dem wir aufwachen, nachdem wir ins Bett gegangen sind, plötzlich kein gruseliges Zukunftsphantom mehr, sondern ein Dienstag. Ein Tag, an dem wir um acht aufstehen und um halb zehn bei der Arbeit sind, um halb eins Mittagspause machen, um sechs Feierabend. Dann gibt’s nochmal irgendwas zu essen und irgendeinen Scheiß im Fernsehen, der immer dienstags kommt. Wovor sollte ich also Angst haben, wenn ich ins Bett gehe? Gut, ein gewisses Restrisiko besteht, dass die Welt morgen untergeht, aber was gibt es Harmloseres als einen Dienstag? Ich mein‘, das Konzept von Weltuntergang lässt sich absolut nicht mit dem von Dienstagen vereinen. Wir legen die Kreisläufe in die Welt, die uns vor der Vorstellung bewahren, in ein Unbekanntes zu rennen. Die Naturkreise sind ja noch nachvollziehbar, aber Wochenzyklen, die sich wahllos ihren Weg durch Jahreszyklen mit unruhigen Monatsmarken fressen, sind von vorne bis hinten konstruierte Mittel, die Geborgenheit in einer Welt vorspielen, von der wir – Hand aufs Herz – überhaupt nichts wissen. Damit die Gesellschaft funktioniert. Damit wir zur Arbeit gehen, obwohl die gesamte Welt noch am selben Tag untergehen könnte. Wir konnten keinen rechten Schluss aus unserem Gespräch ziehen. Aber am Ende standen der Markenname und Slogan für Sofis Marmeladen fest.

Immerhin schien das Konzept von Anfang an aufzugehen, auch wenn zunächst niemand es verstand. Ich druckte an jenem Freitagabend im Mai hunderte Seiten mit Etiketten, dann machte ich Musik an und goss mir ein Glas voll Whisky ein. Nach dem Drucken begann der meditative Teil, das Ausstanzen der einzelnen Schriftzüge von den selbstklebenden Bögen. Sofi hatte mir einen Stanzer mit abgerundeten Ecken besorgt. Als ich fertig war, dämmerte es bereits. Ich mochte es immer, mein Geld zu verdienen, während andere schlafen. Ich stellte die Kiste mit den Labels in die Küche und kletterte auf mein Bett.

Ich weiß, dass es problematisch ist, diese Erzählung von einem so ereignislosen Tag aus beginnen zu lassen. Aber immerhin war es ja ein Tag Null gewesen, an dem ich noch nicht genau wusste, der Tag Null von was er überhaupt war und welche meiner Erlebnisse an dem Tag noch eine Bedeutung für mein späteres Leben haben würden.

Jedenfalls bereute ich meinen Kirchenaustritt noch eine ganze Weile und tue es bis heute immer mal wieder. Dass die Zugvögel in Afrika geblieben waren, schien sich zu einem ernsthaften Problem zu entwickeln. Zunächst in der europäischen Berichterstattung, die erstmal dem naheliegenden Schluss folgte: Wenn sie trotz des milden Wetters Europa fernbleiben, dann gibt ein Problem mit Europa. Meine Theorie war, dass sie gar nicht wussten, wie das Wetter in Europa war und sie dieses Jahr einfach in Afrika nichts störte. Doch auch ich sah ein, dass man Vögel nicht unterschätzen darf. Sie sind die einzigen Dinosaurier, die überlebt haben und würden die Menschheit schon auch noch überstehen. Allerdings drängte sich auch da schon bei mir die Frage auf, was eigentlich wäre, wenn überhaupt keiner überlebt. Was war, wenn die Vögel nur nicht gewandert sind, weil sie wussten, dass es endet? Diese Fragen erschienen mir berechtigt, denn ich würde an Stelle der Zugvögel ja auch nicht mehr die weite Reise auf mich nehmen, wenn ich genauso gut das Ende der Welt in Afrika verleben könnte.

An einem Sonntag Ende Juni fuhr ich eines der vielen Fahrräder mit den großen Verkaufskästen vorm Lenker, an das noch ein Radanhänger angekoppelt war, zum Mauerpark. Dem Tag Null war noch kein Tag Eins gefolgt, sondern er war erst zu einer ganzen Woche, dann zu einem Monat Null geworden, in dem mein neues Projekt einfach keine Konturen annehmen wollte. Deswegen hatte ich Sofi dann irgendwann gefragt, ob ich nicht übergangsweise ein wenig im Verkauf mitarbeiten könnte. Sie hat mir direkt das Haifischbecken Mauerpark überlassen. Es kann sein, dass sie jemanden für mich entlassen hat. Ich hab mich nicht getraut, sie danach zu fragen.

Ich parkte das Rad an der vorgesehenen Stelle, kurbelte das gestreifte Dach hoch und öffnete die seitliche Klappe. Darin war der kleine Hocker, auf dem ich den Tag verbringen würde, so auch die Kasse und Kisten voller Gläser. Im Radanhänger waren einige der ersten Nudeln, die nun endlich im Verkauf waren: die Schraubennudeln. Gemischte Tüten voller Grießschrauben mit Kreuz- und Schlitzköpfen, spitzen und stumpfen Füßen, groben und feinen Gewinden. Und dann noch die Standardtypen in einheitlich sortierten Tüten. Die gemischten waren die besten. Das sagte ich jedem Kunden. Ich war ein ehrlicher Berater. Aber mein Interesse an dem Job wich einer Beobachtung. Ich hatte den Mauerparkflohmarkt von früheren Besuchen nur heillos überflutet und ungemütlich gekannt. Doch es war nicht viel los. Und das bei bestem Wetter. Die Zeit verging nicht. Die Ruhe, die über der Welt lag, verschonte nicht einmal den Mauerpark. Das gesamte Gedränge der Welt schien sich einer Normalverteilung zu ergeben. Ich musste den Job wieder aufgeben. Denn an jenem Tag fing ich an, zu begreifen, was kommen sollte. Die erste grobe Kontur. Abends kurbelte ich das gestreifte Dach wieder herunter, fuhr heim und kündigte.

Ich hatte immer gedacht, wenn der Untergang der Welt ansteht, würden alle nochmal richtig loslegen und um die Gunst ihres Gottes buhlen. Ich hätte nicht auf Weltfrieden gesetzt. Tatsächlich zeichnete sich über den Sommer aber genau der ab. Alle schienen zwei Sachen zu begreifen: dass alle gleich sind und dass es sinnlos war, die letzten Tage auf Erden in Kämpfen zu verleben. Zwar wurde kein Krieg für beendet erklärt und offiziell kein Soldat aus einem Krisengebiet abgezogen, doch alle Waffen ruhten. Und die meisten fuhren heim. Scheinbar haben wir Menschen doch noch nicht alle Instinkte verloren.

Ich muss gestehen, dass ein Weltuntergang etwas Großartiges ist und ich es als Privileg empfinde, einen dokumentieren zu dürfen. Das erscheint mir momentan wichtiger als einem gesellschaftlichen Alltag nachzugehen. Allerdings habe ich wohl etwas spät angefangen, weshalb ich diese Ausführungen als unvollständiges Dokument zurücklassen muss und nicht mehr dazu kommen werde, die wichtigen von den unwichtigen Passagen zu trennen. Es sollte jedoch Erwähnung finden, dass alles etwas anders abzulaufen scheint als bei der Apokalypse, wie sie in der Bibel beschrieben wird. Daher ist es wohl nicht so schlimm, dass ich noch kurz davor aus der Kirche ausgetreten bin. Ich war wirklich beunruhigt deswegen. Doch das hier scheint wirklich schlicht das Ende für alle zu sein. Und das ist eine großartige Vorstellung. Man kann einfach gehen ohne irgendetwas zurückzulassen und ohne das stechende Gefühl zu haben, irgendwem damit auf die Füße zu treten, oder etwas zu verpassen.

Die Frage, an welchem Wochentag die Welt endet, scheint sich übrigens ebenfalls zu relativieren, denn es ist, als würden alle Kräfte einfach gleichmäßig nachlassen. Sowohl die Kräfte der Lebewesen als auch die Kraft, mit der sich die Erde um die eigene Achse und um die Sonne gedreht hat. Nur die Uhren laufen unbeirrt weiter, was zunächst ungünstig war, da sich alles verschob. In der EU entschied man sich auf Drängen der deutschen Regierung erstmal keine Anpassung des öffentlichen Lebens zu vollziehen und weiter nach dem Gesetz der Uhren und Kalender zu leben. Ich hielt das zwar für antiintuitiv, aber für mich spielten die Rhythmen des öffentlichen Lebens zu der Zeit ohnehin schon keine Rolle mehr. Und als die Erde dann ganz stehen blieb, war ohnehin egal, wie man die Zeit einteilte. Da war es dann wieder gut, schon ein Konzept zu haben. Am Ende verstanden die meisten, dass es dem Universum egal ist, ob wir den Zeitraum, in dem die Welt untergeht, für einen Dienstag halten.

Wir hatten Glück, denn Berlin lag auf der Sonnenseite, als die Erde ihre Drehung endgültig einstellte und schutzlos auf die Sonne zufiel. Es sei angemerkt, dass in den kritischen Printmedien, die seit dem Absturz der Satelliten einen starken Zuwachs genossen, jüngst eine Debatte entbrannt war. Man stritt sich darüber, ob nicht auch die Sonne aufgehört haben könnte, sich um die Erde zu drehen und inwiefern es nicht genauso gut möglich wäre, dass sie auf uns zufällt und nicht wir auf sie. Mich erstaunte, dass diese Frage angesichts der Situation in der öffentlichen Wahrnehmung immer noch für relevant gehalten wurde, da ich sie ohnehin immer für ein reines Sprachproblem gehalten hatte. Ich möchte aber hinsichtlich des nach wie vor ungelösten Konflikts zwischen geo- und heliozentrischen Weltbildern eine vorsichtige Formulierung wählen, die niemanden verärgern sollte: Der eine Himmelskörper rast auf den anderen zu und alle werden sterben.

Die gute Nachricht ist – und jetzt muss ich wirklich gleich aufhören zu schreiben –, dass wir bei Sofis Geschäft auf einen guten Slogan gesetzt haben, der letztlich eine ungeahnte Aktualität entwickelt hat. Seitdem sich die Nachricht vom Weltuntergang zu verbreiten begann, hat sich trotz des drastischen Anstiegs der Inflationsrate der Umsatz ihrer Waren so sehr gesteigert, dass wir mittlerweile einen zweiten 3D-Drucker angeschafft haben. Das ermöglicht uns ein gutes Leben während der letzten Tage. Es wird immer wärmer, wir gehen oft baden und essen viel Eis.

Bildquelle: (c) DA